1. MathTeXを使ってみたいのですが、どうやったらTeXのシステムをインストールできるのでしょうか。

私は最初、TeXの勉強のためもあり『改訂第3版 LaTeX2e美文書作成入門』(技術評論社、奥村晴彦著)を購入し、付録のCD-ROMでインストールしました。ただ、とりあえず使えればよいという方は、「TeX Live」をお試し下さい。

こちらのサイトにインストール方法が載っています。

2. \nfrac、\zahyoでエラーが出てしまいます。

MathTeX Ver2.31b4より、分数の表示に改良を加えました。標準のコマンド\fracですと、分子がちょっと離れてしまう、というご指摘があったからです。そこで、emathで定義されている\bunsuuのマクロ式をそのまま使わせていただけないかと、emath作者の大熊一弘様にお願いしましたところ、「ご自由にどうぞ」と快諾してくださいましたので、新たに\nfracというコマンドをプリアンブルで定義し、そのコマンドで問題や解答が出力されるよう変更を加えました。

同様に、Ver2.35b1より、\nfrac、\zahyoのマクロを変更、追加しました。これにより、すっきりしたソースファイルが作成できるようになりました。

(\nfracのマクロには、\displaystyleが付け加えられました)

このバージョン以降のMathTeXを初めてインストールされる方については、問題なく使えますが、以前から利用していた方については、設定の変更が必要です。以下を見ながら再設定をお願いいたします。

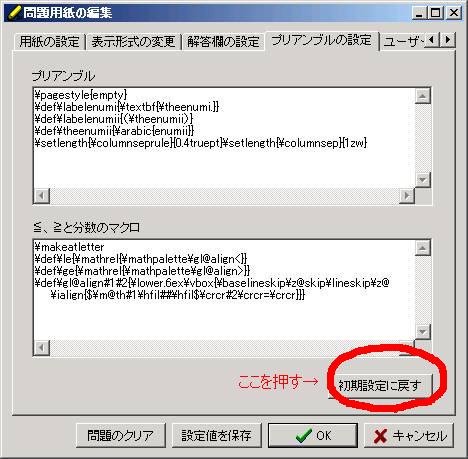

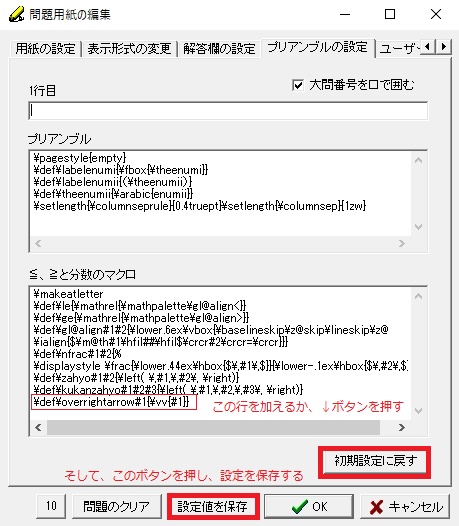

まず、「問題用紙の編集」-「プリアンブルの設定」(以前のバージョンは「ヘッダ部の設定」になっていたかと思いますが、正しい言葉を使うようここも変更しました)を開いて下さい。

① 「プリアンブル」及び「≦、≧と分数のマクロ」に変更を加えていない場合

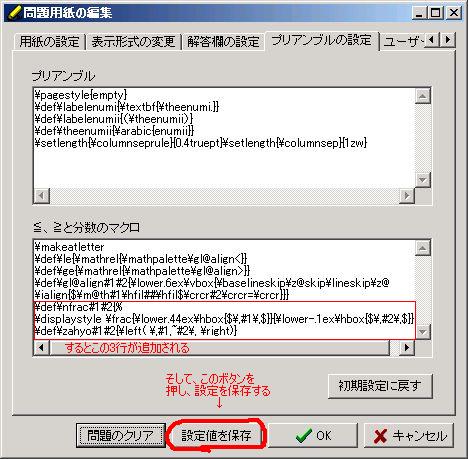

② 「プリアンブル」及び「≦、≧と分数のマクロ」に変更を加えている場合

「≦、≧と分数のマクロ」の最後の行に

\def\nfrac#1#2{%

\displaystyle \frac{\lower.44ex\hbox{$\,#1\,$}}{\lower-.1ex\hbox{$\,#2\,$}}}%

\def\zahyo#1#2{\left( \,#1,~#2\, \right)}

をコピーして貼り付け、「設定値を保存」ボタンを押して下さい。

以上で終了です。

3. emathがあれば、2次関数のグラフや図形を扱う問題が作れるようですが、どうやってインストールするのでしょうか。

まず、emathのサイトに行って下さい。( http://emath.s40.xrea.com/)

そして、そこの「丸ごとパック」に飛び、emathf??????.zipをダウンロードします。(場合によっては修正パックの06????.zipも)

更に、「その他」からeepic.lzh、eclarith.lzh、eclbkbox.lzh、random.sty、ruby.sty他をダウンロードします。

それらをすべて解凍し、拡張子がstyとfdのファイルをすべてC:\w32tex\share\texmf-dist\tex\platex\misc等にコピーします。

(C:\w32tex\share\texmf-dist\tex\platex\miscにemathというフォルダを作って、そこへコピーするとスマートでしょう。)

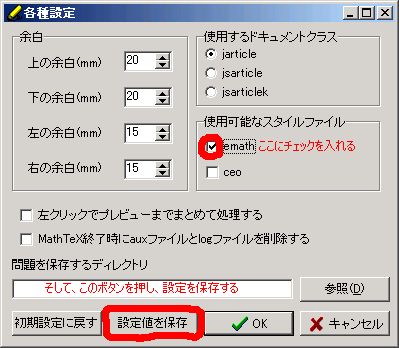

以上で終了ですが、MathTeX側でも設定が必要です。

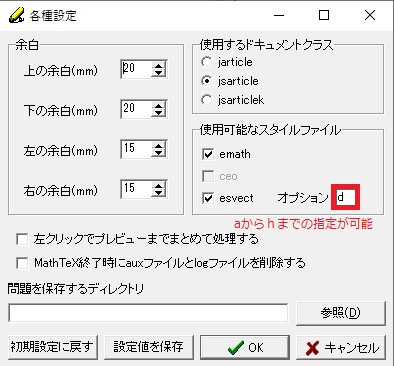

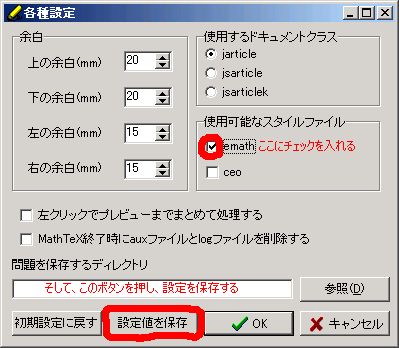

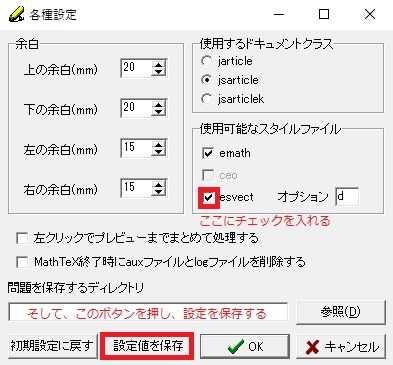

「オプション」-「各種設定」を選びます。そして、下のように設定します。

4. emathをインストールしたのですが、2次関数のグラフや図形を扱う問題が問題選択のところに表示されません。

MathTeX側でも設定が必要です。

「オプション」-「各種設定」を選びます。そして、下のように設定します。

5. ! TeX capacity exceeded, sorry [main

memory size=263001]. といったエラーが出てしまいます。

C:\usr\local\share\texmf\web2cにあるtexmf.cnfを開きます。

その中のsave_sizeの数値を10000くらいにして、上書き保存し、再度処理してみてください。

それでも、うまくいかない場合には、extra_mem_botを1000000くらいにしてみてください。

これで、多分うまくいくと思います。

6. ceo.styって何ですか。

安田亨先生が作成したスタイルファイルで、CenturyOldStyleをTeXで使えるようにしたものです。

特に、ベクトルの表示がきれいで、個人的に気に入っています。

株式会社 ホクソムのサイト( http://hocsom.com/links.html)から入手できます。

7. ceo.styを使ってみたいのですが、どうすればいいのですか。

まず上記サイトから、ceo.sty(ceosty.zip)をダウンロードします。

そして、ceo.styを自分のパソコンにインストールします。これについては、ceosty.zipに同梱されている「ceostyのインストールとマニュアル.pdf」を熟読下さい。

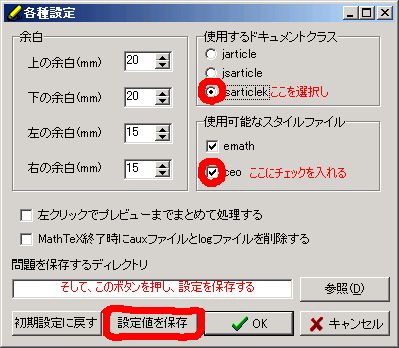

そして、MathTeX側で、「オプション」-「各種設定」を選び、下のように設定します。

8. ceo.styをインストールしているのですが、updmapが見当たらず、インストールが完了しません。

『改訂版 pLaTeX2e 美文書作成入門』(技術評論社)の付録CD-ROMでインストールしたTeXにはupdmapは入っていません。

一度\usr以下すべてのファイルを削除し、「TeXインストーラ3」(阿部紀行様作、 http://www.math.sci.hokudai.ac.jp/~abenori/soft/)を用いて、TeXのインストールをし直してください。

最新のW32TeXには、updmapが含まれています。

ただ、このupdmapだけをコピーしてもうまくいかないようですので、ご注意ください。

9. ceo.styのインストールが完了し、コンパイルもできたのですが、dvioutで出力しようとするとハングアップします。

私もこの現象が起きました。各種pkファイルを作成中にハングアップしたことがあります。

ceo.sty作者の安田先生より、アドバイスをいただき、私の環境では解決しました。

それは、環境変数PATHに、余計なものを入れない。というものです。

具体的には、使ってもいないC:\gs\gs7.07等にもPATHが通っていて、このことにより、誤動作していたようです。

これでもハングアップする場合は、一度Windowsを再起動し、MathTeXを起動させない状況で、dvioutにファイルを読み込ませると、うまくいったりします。

10. 環境変数PATHはどうやって設定するのですか。

(Windows XPの場合です)

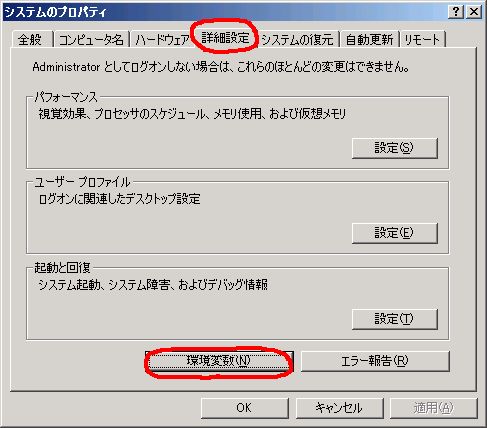

コントロールパネルから、「システム」を起動します。

下図のように、「詳細設定」のタブを選択し、「環境変数」ボタンを押します。

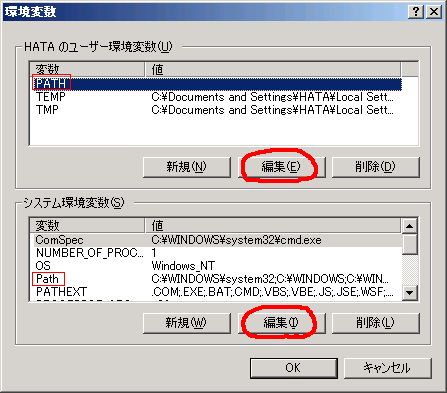

すると、下のような窓が現われますので、それぞれ上と下でPATHの部分を選択し、編集することになります。

11. 複数出力って何ですか。

Ver.2.47b1から追加された機能です。

問題用紙の編集の窓で

上のようにチェックを入れ、枚数を設定することにより、同じ種類の問題が指定した枚数だけ出力されます。(最大999枚)

クラスの生徒全員に違う問題を配布したいときに便利な機能です。

上の場合、「数学 練習問題1」、「数学 練習問題2」、「数学 練習問題3」、・・・というタイトルになっていきます。

タイトルを「数学 練習問題 No.」とすれば、「数学 練習問題 No.1」、「数学 練習問題 No.2」、「数学 練習問題 No.3」、・・・というタイトルにすることもできます。

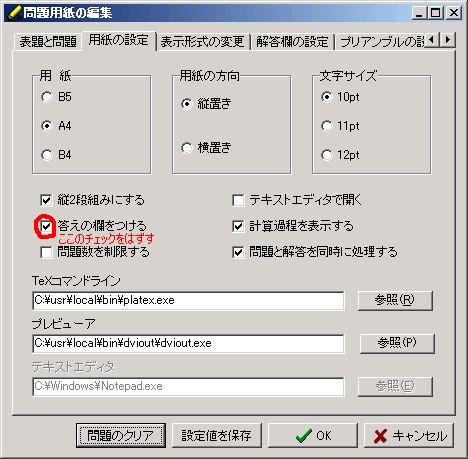

12. \vfillを入れない設定が可能になったようですが、そこの字が薄くなっていて、チェックがはずせません。

Ver.2.35b1から設定が可能になりました。

まず、問題用紙の編集の窓で、用紙の設定のタブを開いてください。

その「答えの欄をつける」のチェックをはずしてください。すると、「問題と解答に\vfillを入れる」が現れます。

13. 座標軸に目盛りをつける、グリッド線を書く等の設定項目の部分が、薄くなっていてチェックできません。

それらは、emathをインストールしないと描くことができませんので、そんな仕様になっています。

まず、emathをインストールし、「オプション」-「各種設定」でemathにチェックを入れ、OKボタンを押すと現れるようになります。

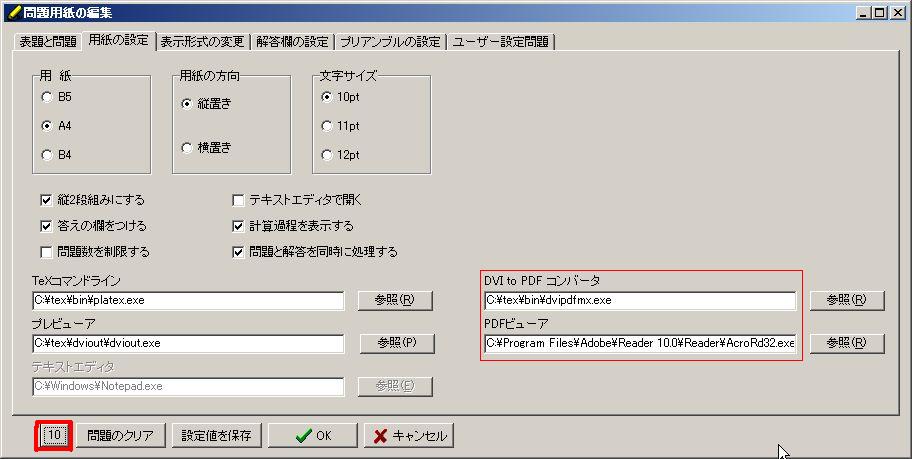

14. pdfファイルを作成したいのですが、「設定が間違っています」とエラーメッセージが出ます。

Ver.2.40b4から作成が可能になりました。

pdfファイルを作成するためには、dviファイルからpdfファイルに変換するソフト(dvipdfmxなど)と、pdfファイルを見るソフト(Adobet

Readerなど)を指定する必要があります。

問題用紙の編集の窓で、用紙の設定のタブを開き、下図の「10」ボタンを押すと、このようになりますので、それぞれの環境に応じて設定してください。

15. 「四分位数・箱ひげ図」を作成したいとき、最新のemathが必要とのことですが、それはどこにあるのですか。

Ver.2.42b1から作成が可能になりましたが、箱ひげ図を描くにあたり、emathGps.sty等のファイルが必要です。

まず、emathのサイトに行って下さい。( http://emath.s40.xrea.com/)

そして、そこの「訂正版」に飛び、emathc150119.zipをダウンロードし、インストールしてください。

16. 「四分位数・箱ひげ図」をプレビューすると、エラーメッセージがでます。

Ver.2.42b1から作成が可能になりましたが、これを表示するにあたり、Ghostscriptも必要です。ただ、最新版(9.50とか9.52)のものだとエラーメッセージが出るようです(原因不明)。とりあえず、GhostscriptをVer9.27までダウングレードするとうまく表示されるようです(9.10や7.07でもうまくいきますが、7.07は脆弱性が存在するようなので、危険かもしれません)。

またこのとき、コンパイルすると、lrep_e1.epsなるファイルが作成され、dvioutでプレビューすると、lrep_e1.pbmなるファイルが作成され、箱ひげ図が表示されます。しかし、これらのファイルは問題・解答ともに共用されるようですので、「四分位数・箱ひげ図」を作成するとき、一度すべてのファイルを削除して、新たにコンパイル・プレビューするように、Ver.2.48b5より仕様を変更してありますので、ご了承ください。

従いまして、プレビューボタン(右から3つ目)を押しても問題用紙しか表示されないようにしてあります。解答は、その右側のボタン(右から2つ目)を押すことで表示されます。

17. 最新のemathをダウンロードし、これまでのemathのフォルダに上書きしましたが、うまく処理されません。

これまでの古いemathと新しいemathが混在してしまっている可能性があります。

一度古いemathのファイルをすべて削除してから、新しいemathのファイルをコピーしてください。

その際、emathに必要だった、epic.styやfp.styなどのファイルは削除しないように注意してください。

18. ベン図がプレビュー画面と同じようにプリントアウトされません。

プレビューするソフトdvioutの「Option」-「Setup

Parameters」のGraphicタブを開いてください。

たぶん、その一番下の「color specials」が「auto

mode(p2)」になっているのではないかと思いますが、

それを「merge」、または「auto mode(rep)」に変更し、「Save」-「OK」とボタンを押し確定した後に

再度プリントアウトすると、うまくいくと思います。

19. 空間座標、空間ベクトルの問題をコンパイルするとエラーが出ます。

Ver.2.43b1から作成可能になった問題ですが、新たなマクロを使用しています。

「問題用紙の設定」-「プリアンブルの設定」-「≦、≧と分数のマクロ」の部分に

\def\kukanzahyo#1#2#3{\left( \,#1,~#2,~#3\,\right)}

を付け加えるか、「初期設定に戻す」ボタンを押して、このマクロを追加してください。

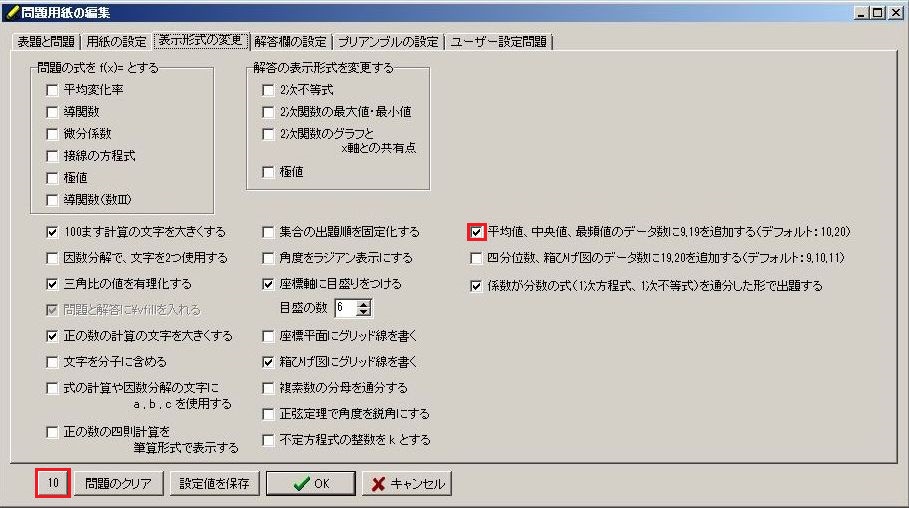

20. 「平均値、中央値、最頻値」のデータ数は、奇数の場合は出題されないのですか。

Ver2.44から変更が可能になりました。

「問題用紙の設定」-「表示形式の変更」-「10」のボタンを押すと、そのチェックボックスが現れますので、そこにチェックを入れて下さい。

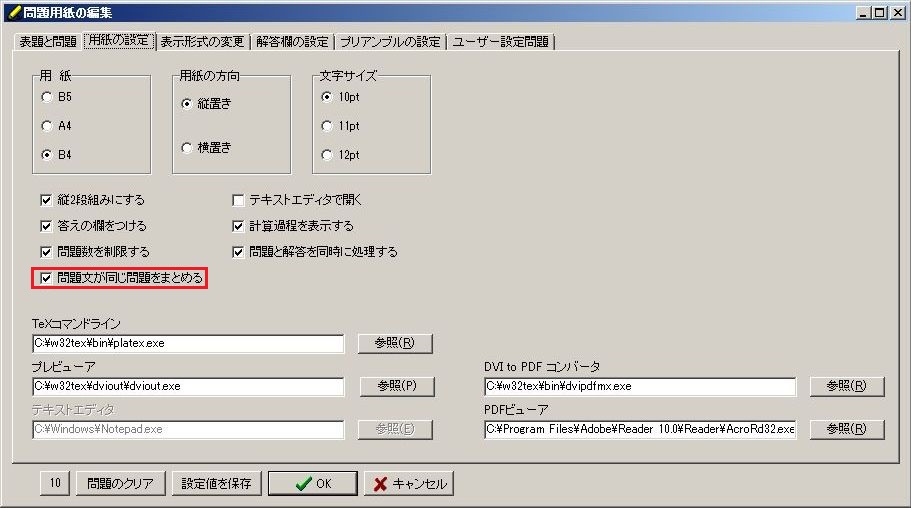

21. 「問題文が同じ問題をまとめる」というチェックボックスができたようですが・・・。

Ver.2.45b1から追加された機能です。

これまでは、例えば問1に「因数分解」を10問、問2に「因数分解(たすきがけ)」を10問を選んだ場合、問1と問2が現れ、それぞれに問題文が表示されました。しかし、その問題文は同じ「次の式を因数分解せよ。」ですので、このチェックボックスにチェックを入れることにより、問1の(1)~(10)に「因数分解」が、(11)~(20)に「因数分解(たすきがけ)」が表示され、問1にまとめることができる、という機能です。

このチェックをはずせば、これまで通り、問1と問2に分かれて表示されます。MathTeXでは、問題文も自分の好きな問題文に変更することができますが、この機能は、もともとの(デフォルトの)問題文にのみ対応します。

現在、まとめることができる問題は、

・「正の数の足し算」、「正の数の引き算」、・・・、「正の数の複合計算」、「小数の足し算・引き算」、・・・、「小数の割り算」、「分数の足し算・引き算(正の数)」、・・・、「分数の複合計算(正負の数)」、「正負の数の足し算・引き算(符号あり)」、・・・、「正負の数の複合計算」の合計17種類

・「平方根の足し算・引き算」、「平方根の掛け算・割り算」、「平方根の展開」

・「1次不定方程式1(1つの整数解)」、「1次不定方程式2(1つの整数解)」

・「文字式の足し算・引き算」、「文字式の掛け算・割り算」、「整式の加減算1」、「指数法則」

・「式の展開」、「式の展開(3乗など)」

・「因数分解(くくりだし)」、「因数分解」、・・・、「因数分解(3次式)」の合計6種類

・「整式の割り算」、「整式の割り算(組立除法)」

・「分数式の足し算・引き算」、「分数式の掛け算・割り算」

・「2次方程式」、「2次方程式(含複素数)」

・「連立方程式1(2元1次方程式)」、「連立方程式2(2元1次方程式)」、「連立方程式(3元1次方程式)」

・「正弦定理」、「余弦定理」

・「傾きと1点を通る直線の方程式」、「2点を通る直線の方程式」、「平行・垂直な直線の方程式」、「2直線の交点と1点を通る直線の方程式」

・「指数の計算1」、「指数の計算2」、「累乗根の計算」

・「導関数」、「導関数(数III)その1」、「導関数(数III)その2」

・「不定積分」、「不定積分(数III)その1」、「不定積分(数III)その2」

・「定積分による面積 その1」、「定積分による面積 その2」

・「場合の数4(順列・円順列)」、「場合の数6(重複順列)」、「場合の数7(同じものを含む順列)」、「場合の数8(組合せ)」、「場合の数11(重複組合せ)」

・「複素数の足し算・引き算」、「複素数の掛け算」、「複素数の割り算」

・「行列の和・差1」、「行列の積」

となっています。

また、この機能により、これまではLevel1~7の順番は変えられませんでしたが(あるいは、自分で編集する手間がかかった)、例えば、問1に正弦定理のLevel2を出題、問2に正弦定理のLevel1を出題することにより、(編集する手間は掛からず)Level2-Level1の順に出題することが可能になります。ただ、こうした場合、同じ問題が出ないようにするチェック機能が働きませんのでご注意願います。

これについては、上記以外の問題でも、必要と考えられる問題でできるようにしていますが、すべての問題が対応にはなっておりませんので、「これも対応させてほしい!」という問題がありましたら、作者までメールをお願いします。

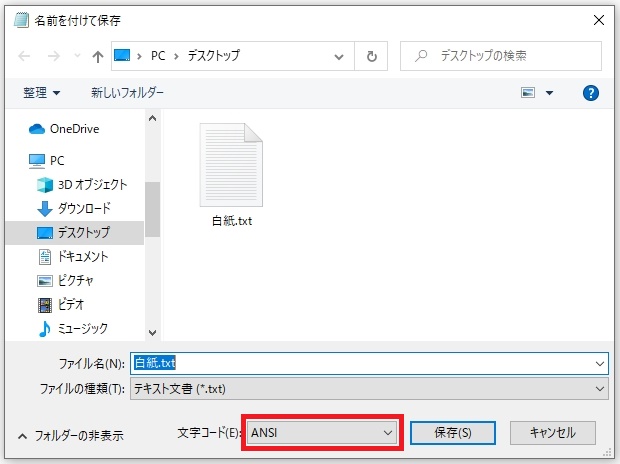

22. ユーザー設定問題を自分で作ってみたのですが、タイトル等が文字化けします。

MathTeXに読み込ませるユーザー設定問題のファイルは、『日本語(Shift-JIS)』形式で保存されたテキストファイルである必要があります。

文字化けするような場合には、たとえばメモ帳で編集する場合、「名前を付けて保存」の窓の下の部分に「文字コード」という項目がありますので、そこが「ANSI」となっているか確認してください。

23. 「解答欄の設定」で「各種計算」の欄ができたようですが、どの問題に適用されるのですか。

Ver2.48でこの欄が加わりました。解答欄が短くて済むような問題と、そうでもない問題が混在する場合に使おうと思って追加しました。また、2段組で問題を作成できる問題は、この設定で解答欄が作成されます。

具体的には、「各種計算問題(小数、分数、整数、平方根)」(平方根の展開、有理化除く)及び、「%の計算」「代入計算」「最大公約数」「最小公倍数」「素因数分解」「約数の個数」「約数の和」「ユークリッドの互除法」「累乗の余り」「合同式」「各種記数法の問題」「指数法則」「解と係数の関係2,3」「絶対値の値」「三平方の定理」「三角比の値」「三角比の値(表→小数)」「三角比の値(表→角度)」「三角比の変換」「角度の変換(度数→ラジアン)」「角度の変換(ラジアン→度数)」「指数の値」「指数の計算1」「指数の計算2」「累乗根の計算」「対数の値」「常用対数の値」「!,P,Cの計算」が、現在(2020.8.15)適用されてます。

24. 「2次曲線のグラフ」の解答を出力するとき、perlが必要とのことですが、どうやってインストールするのですか。

まず、perlのシステムを入手します。代表的なものはActive Perl

のようですが、64bitバージョンはフリーのようですが、32bitバージョンは有償のようなので、私はStrawberry Perlをインストールしました。

次に、emathのサイトから、perlと連携するための補助ファイル(emath.pl等)を入手します。現在、emathpl16.zipとして「emathに必要なスタイルファイルなど」に置かれています。

emathpl16.zipを解凍すると、4つのファイルが現れますので、それらをしかるべき場所に置きます(私は、C:\Strawberry\perl\lib に置きましたが、環境によるようですので、詳しくは、こちらをご覧ください)。

これで完了です。

25. 「プリアンブルの設定」に「1行目」というのが追加されたようですが、これは何ですか。

従来のpLaTeXではなく、upLaTeXやLuaLaTeX、XeLaTeXを使う方が増えてきたようで、それに伴い、ファイルの1行目を自由に変えられるように、「問題用紙の編集」-「プリアンブルの設定」に「1行目」という項目を、Ver2.55b3より付け加えました。デフォルトのまま「空欄」にしておくと、これまで通りの「\documentclass‥‥」というものになり、何か文字列を入力すると、それがそのまま1行目に出力されます。

ただ、これらのTeXを使うためには、ファイルをUTF8コードにしなくてはならないのですが、現状としてMathTeXが出力するのはShift-JISコードなため、ファイル形式を変換する必要がありますので、ご注意ください。

26. esvect.styが使えるようになったようですが、これは何ですか。

ベクトルの矢印を8種類の中から選択できるスタイルファイルです。

ceo.styを使ってもきれいな矢印の出力ができるのですが、ceo.styはインストールが少し大変です(最近私の環境では、動作しなくなっていました)。その点これは、比較的インストールが簡単にできるかと思います。

27. esvect.styは、どうやったらインストールできるのですか。

まず、https://www.ctan.org/pkg/esvect/よりesvectのパッケージを入手します。

そして、esvect.zipファイルを解凍、コマンドプロンプトより「platex esvect.ins」を実行します。

そして生成されたesvect.styとuesvect.fdをC:\w32tex\share\texmf-dist\tex\platex\misc等にコピーします。

(C:\w32tex\share\texmf-dist\tex\platex\miscにesvectというフォルダを作って、そこへコピーするとスマートでしょう。)

次に、生成された*.mfファイルをすべて、C:\w32tex\share\texmf-dist\fonts\misc等にコピーします。

(C:\w32tex\share\texmf-dist\fonts\miscにesvectというフォルダを作って、そこへコピーするとスマートでしょう。)

これでインストールは終了ですが、MathTeX側での設定が必要です。

まず、「オプション」-「各種設定」を選び、下のように設定します。

次に、「問題用紙の編集」-「プリアンブルの設定」を選び、下のように設定します。

最後の行(\def\overrightarrow#1{\vv{#1}})を加えてもいいし、(マクロの部分を変更していないのであれば)「初期設定に戻す」ボタンを押しても大丈夫です。

esvect.styを使う場合にコードを「\vv」にすれば良いのでしょうけれど、ソースファイルの\overrightarrowのコマンド埋め込みの部分が700ヶ所以上あったので、将来的な課題とさせていただきます。

28. esvectのチェックの横の、小さな"d"と書かれている四角は何ですか。

esvectを使うにあたってのオプションコマンドです。

aからhまでの8種類の矢印から好きな形を選ぶことができます。形の詳細は、パッケージに同梱してあるesvect.pdfをご覧ください。